Sculpture Bête Malzieu

Sculpture Bête MalzieuDu 30 juin 1764 au 19 juin 1767,

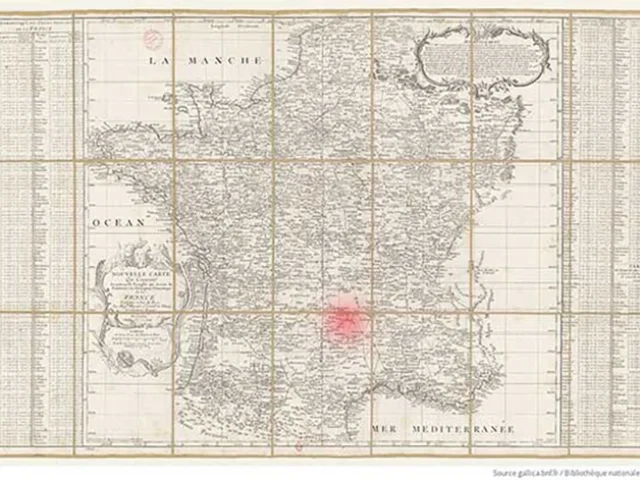

Le contexte géographique

Une bête avec un vaste territoire de chasse

Nous sommes en 1764, cette année-là, une « Bête féroce » commence à faire parler d’elle.

Une première victime, Jeanne Boulet, jeune bergère âgée de quatorze ans, est retrouvée en partie dévorée au début de l’été, du côté de Saint-Etienne-de-Lugdarès, aux confins des provinces du Vivarais et du Gévaudan.

De juin 1764 à juin 1767, pendant trois longues années, cette « Bête » est tenue pour responsable de près de 250 attaques sur des humains, dont une centaine environ se sont avérées mortelles.

Rapidement, au gré des chasses, la Bête se déplace.

Ainsi, l’essentiel de ses attaques ont principalement lieu sur un vaste territoire à cheval entre les provinces historiques du Gévaudan et de l’Auvergne, qui couvre aujourd’hui les départements de la Lozère, du Cantal et de la Haute-Loire.

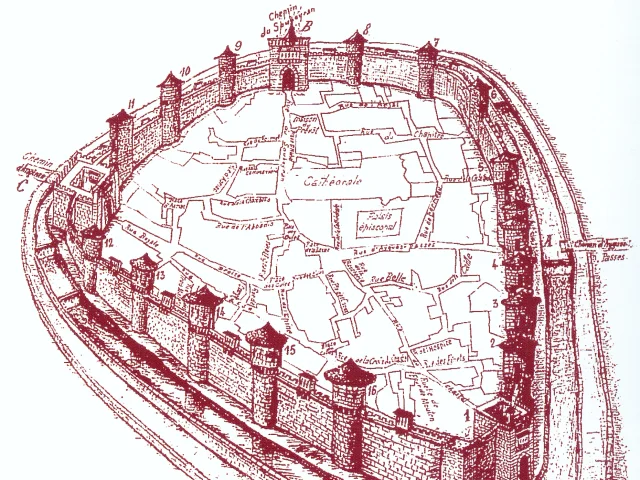

Ce territoire à l’époque de la « Bête »

A l’époque, le Gévaudan est une terre d’élevage relativement pauvre et d’une importance stratégique négligeable.

Le nord de la Province, où sévit la Bête, se divise entre deux régions naturelles : le plateau de l’Aubrac et les monts de la Margeride.

Loin d’être aussi boisé qu’aujourd’hui, ce vaste territoire est composé de landes et de prairies de pâturage que ponctuent des bosquets et quelques maigres forêts (de Mercoire, de La Ténezère, bois de Pommier…).

Très vite, les faits, d’une grande violence, dans un territoire aussi rude et isolé alimente l’imaginaire des populations.

Une célébrité mondiale

Pourquoi l’histoire de la « Bête du Gévaudan » a-t-elle fait le tour du Monde ?

Dès l’origine, les évènements prennent une ampleur considérable du fait notamment d’une médiatisation internationale sans équivalents, à cette époque pour un fait de cette nature !

Des gravures de la Bête sont publiées et diffusées un peu partout, de Paris jusqu’à San Francisco !

Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de rappeler que l’affaire de la Bête du Gévaudan intervient un an après la fin de la guerre de Sept Ans. Cette dernière, parfois considérée comme un premier conflit mondial, oppose notamment la France alliée à l’Autriche à la Grande-Bretagne alliée à la Prusse, entre 1756 et 1763.

Lors du Traité de Paris, qui met fin à la guerre entre la France et l’Angleterre, le 10 février 1763, Louis XV perd le premier empire colonial français.

Ainsi, même si nombre d’historiens s’accordent à dire que le traité de Paris est un succès diplomatique français, c’est bien ce dernier qui propulse l’Angleterre au rang de première puissance mondiale.

La "Prise De Quebec" lors de la guerre de 7 ans - Peinture Hervey Smith

La "Prise De Quebec" lors de la guerre de 7 ans - Peinture Hervey Smith Les gazettes et courriers au 18è siècle.

Les gazettes et courriers au 18è siècle.La fin de la guerre de Sept Ans marque le début d’une ère de paix relative sur le vieux continent, ce qui n’arrange pas forcément les affaires des journalistes et gazetiers en quête d’évènements intéressants à rapporter.

Ainsi, le Courrier d’Avignon est le premier à s’emparer de l’histoire, avec la publication d’un premier article concernant « la Bête » paru le 16 novembre 1764, et relayé une semaine plus tard par la Gazette de France. François Morénas, publiciste du Courrier d’Avignon, a habilement su tirer parti des nouvelles assez lacunaires en provenance du terrain.

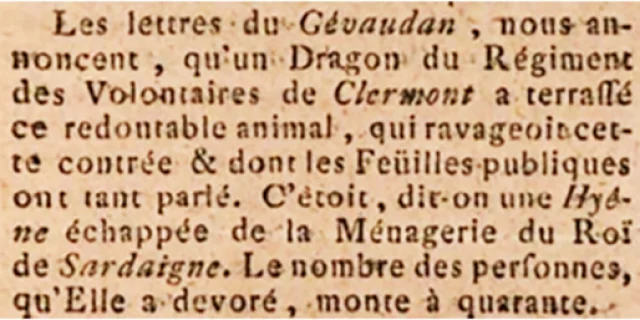

Dès le vendredi 14 décembre 1764, la Gazette de Cologne indique :

« Les lettres du Gévaudan, nous annoncent, qu’un Dragon du Régiment des Volontaires de Clermont a terrassé ce redoutable animal, qui ravageait cette contrée et dont les feuilles publiques ont tant parlé. C’était, dit-on, une hyène échappée de la Ménagerie du Roi de Sardaigne. Le nombre des personnes, qu’elle a dévoré, monte à quarante.«

Article Gazette Cologne sur la bête du Gévaudan du 14 décembre 1764

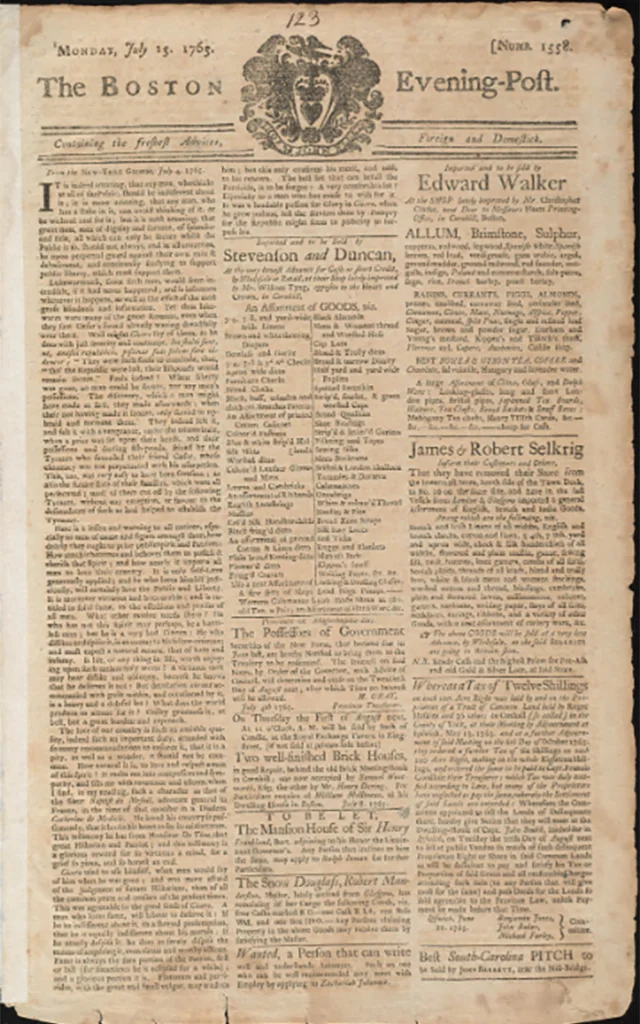

Article Gazette Cologne sur la bête du Gévaudan du 14 décembre 1764 Journal du Boston Evening Post du 15 juillet 1765

Journal du Boston Evening Post du 15 juillet 17657 mois plus tard, le 15 juillet 1765, outre-Atlantique, le Boston Evening Post relaye l’information suivante :

« Montpelier, in France, April 8. The wild beast, so often mentioned, still continues its ravages in Gevaudan ; few days pass without hearing some melancholy account relative to it. […] In the months of December and January, it devoured two persons in Rouergue and three in Auvergne. It ravages the country for the space of forty leagues, the Gevaudan being the center. By the precautions that are taken, we hope it will soon be destroyed”.

Montpellier, en France, le 8 avril. La bête sauvage, si souvent mentionnée, continue de semer la terreur dans le Gévaudan ; il ne se passe pas un jour sans que l’on entende parler d’un événement tragique qui lui est lié. […] Au cours des mois de décembre et janvier, elle a dévoré deux personnes dans le Rouergue et trois en Auvergne. Elle ravage la campagne sur une quarantaine de lieues, avec le Gévaudan pour centre. Grâce aux précautions prises, nous espérons qu’elle sera bientôt détruite.

L’histoire traverse ainsi les frontières et la Bête du Gévaudan acquiert, de ce fait,

une renommée à l’internationale.

Intervention royale,

Fléau divin

& primes exceptionnelles

La couverture médiatique est loin d’être le seul facteur qui permet d’expliquer pourquoi la Bête du Gévaudan a connu une postérité absolument hors du commun.

En effet, cette histoire apparaît comme tout à fait singulière de par ses nombreux rebondissements, mais aussi de par la notoriété des personnages qu’elle met en scène. L’affaire prend ainsi un tournant tout à fait extraordinaire lorsque le roi de France lui-même, Louis XV, fait le choix d’intervenir.

Bete Gevaudan 3

Bete Gevaudan 3 Gabriel Florent De Choiseul Beaupré - Évêque de Mende au XVIIIème

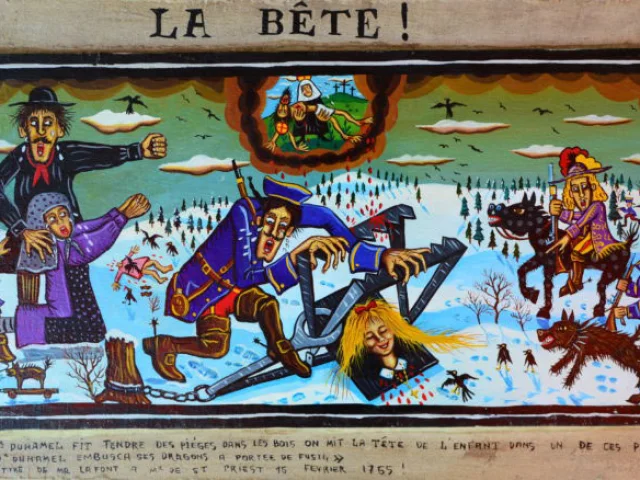

Gabriel Florent De Choiseul Beaupré - Évêque de Mende au XVIIIèmeAinsi, les échecs successifs et répétés, lors de nombreuses chasses et battues, du capitaine Duhamel (de son vrai nom Jean-Baptiste-Louis-François Boulanger), puis de Jean-Charles-Marc-Antoine Vaumesle d’Enneval, Grand Louvetier de Normandie, accompagné de son fils, poussent Louis XV à décider d’envoyer en Gévaudan, à partir du mois de juin 1765, soit un an après le début des attaques, son propre porte-arquebuse : François Antoine, « pour y donner la chasse au monstre« .

A cette époque, l’évêque de Mende, Gabriel-Florent de Choiseul-Beaupré (1685 – 1767), qui possède aussi le titre de « comte du Gévaudan« , n’est rien de moins que le cousin du duc Etienne-François de Choiseul, principal ministre de Louis XV.

Cette proximité de l’évêque de Mende avec les plus hautes sphères du Royaume n’est peut-être pas étrangère au fait que la Couronne de France ait pris la décision d’intervenir dans l’affaire.

En plus de cela, plusieurs primes d’un montant tout à fait exceptionnel sont promises, pour la capture de la Bête du Gévaudan. La perspective de toucher plus de 9 000 livres de primes, ce qui représente environ 30 années de salaire pour un journalier de l’époque, attire une foule de chasseurs et de traqueurs espérant empocher le pactole.

Le 31 décembre de l’année 1764, dans un texte resté célèbre sous le nom de « Mandement de l’évêque de Mende », destiné à être lu dans toutes les paroisses du Gévaudan, Gabriel-Florent de Choiseul-Beaupré qualifie la « Bête du Gévaudan » de « fléau divin » apparu « pour punir l’orgueil de l’homme et lui prouver que si par la toute-puissante bonté divine, il a été fait roi de la nature, il en devient le vil esclave s’il abandonne les voies de son Dieu ».

←Portrait de Gabriel-Florent de Choiseul-Beaupré (XVIIIème siècle, huile sur toile, 167 x 142 cm) conservé dans la salle du Conseil de l’Hôpital de Castelnaudary (Aude)

Un dénouement palpitant mais incertain

Après de nombreuses attaques dans les gorges, les ravins, les sagnes, parmi les rochers, les bois bien fourrés, et sur les chemins tortueux et étroits du Gévaudan, le 20 septembre 1765, François Antoine concrétise enfin une battue. Ce jour-là, posté à un endroit stratégique, le porte-arquebuse attend patiemment… Quand soudain, la Bête surgit à 50 pas de lui ! Antoine tire.

La Bête est touchée à l’œil, elle s’écroule, avant de se relever et de charger son agresseur !

Heureusement pour le porte-arquebuse, un autre chasseur, nommé Rinchard, n’a rien manqué de la scène.

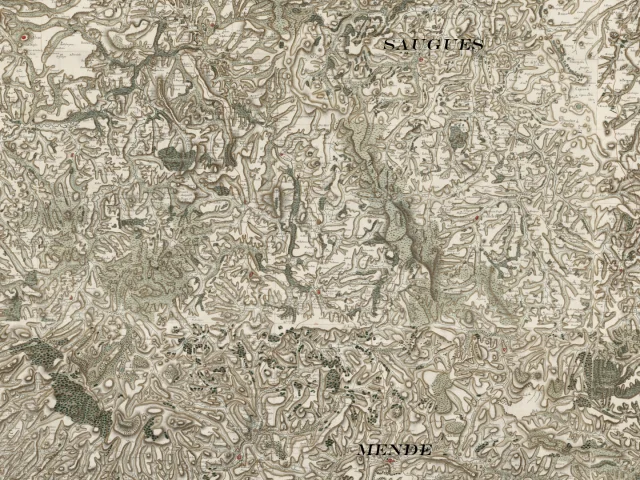

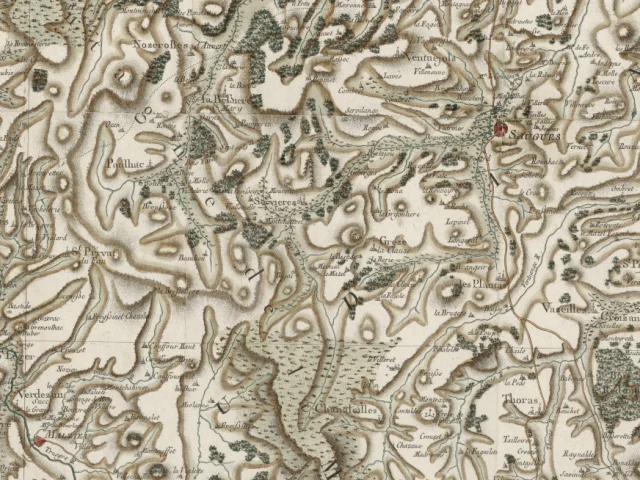

Il ajuste à son tour, touche la Bête dans le dos. Cette fois, l’animal ne se relève pas. Autopsiée du côté de Saugues, cette Bête s’avère être un grand canidé de 63kg. Des témoins convoqués assurent tous reconnaître la Bête qui les a attaqués. Auréolé de son succès, François Antoine quitte le Gévaudan le 3 novembre 1765.

Représentation de la Bête du Gévaudan

Représentation de la Bête du GévaudanL’histoire s’arrête donc ainsi ? … ET BIEN NON !

Estampe représentant la Bête du Gévaudan, se trouvant dans le Recueil factice de pièces relatives à la Bête du Gévaudan, formé par Gervais-François Magné de Marolles, en 1765

Estampe représentant la Bête du Gévaudan, se trouvant dans le Recueil factice de pièces relatives à la Bête du Gévaudan, formé par Gervais-François Magné de Marolles, en 1765Car dès le mois de décembre suivant, les attaques reprennent !

Dans son édition du 11 mars 1966, le Courrier d’Avignon annonce : « La calamité dont le Gévaudan a été affligé pendant plus d’une année, et dont il se croyait délivré depuis quelques mois, s’est renouvelé. […] Des lettres de ce pays-là, datées du 17 février nous apprennent que vers la fin de décembre, une Bête féroce y a reparu et recommencé les hostilités. «

Mais cette fois, Louis XV ne veut plus entendre parler de l’affaire. En effet, la Couronne de France n’a plus la tête en Gévaudan. Le Dauphin, Louis de France, fils aîné et héritier du trône, a contracté la tuberculose et rend son dernier souffle à Versailles, le 20 décembre 1765. Le Gévaudan ne semble donc plus intéresser grand monde, et la région se retrouve de nouveau livrée à elle-même, alors que l’ombre de la Bête plane toujours…

Durant toute l’année 1766, les attaques se poursuivent, et inlassablement, les morts s’accumulent… Le point final de ce second épisode n’advient que le 19 juin 1767.

Ce jour-là, le marquis d’Apcher organise une battue près du Mont Mouchet, aux confins de l’Auvergne et du Gévaudan, à laquelle 300 chasseurs participent.

Vers 10h15, les chiens du marquis sont lâchés aux trousses d’un nouveau canidé aux dimensions hors norme. Lorsque la Bête se retourne afin de dévorer le dernier chien qu’elle n’a pas réussi à distancer, près du lieu-dit La Sogne d’Auvers ; Jean Chastel, un chasseur autochtone, originaire de la paroisse voisine de La Besseyre-Saint-Mary, se tient tout proche.

Il la voit… Ajuste son tir… Le coup part. Touchée à la gorge, cette seconde Bête est tuée net. Après mesures, son poids est d’environ 55 kg.

A compter de cette date, plus personne n’entend parler de nouveaux ravages en Gévaudan.

Sculture de Jean Chastel à La Besseyre-Saint-Mary

Sculture de Jean Chastel à La Besseyre-Saint-MaryPourquoi tant de mystères ?

autour de ce fait-divers ?A la question : « Qu’était vraiment la Bête du Gévaudan ? »… La réponse n’est pas aisée.

D’autant qu’au XIXème siècle, toute une littérature s’est développée autour de cet évènement, inspirant des romanciers.

En 1858, par exemple, l’écrivain Elie Berthet publie un roman-feuilleton intitulé La Bête du Gévaudan, dans lequel il popularise l’idée qu’un vagabond, nommé « Jeannot Grandes-Dents », aurait dressé un loup, afin de lui apprendre à tuer des humains.

Chacun y va donc de sa théorie : simple loup, meute de loups, meneur de loup, hyène, animal exotique, fléau divin, loup-garou, tueur en série, complot contre Louis XV…

Ce qui est sûr, c’est que la Bête du Gévaudan n’a pas fini de faire parler d’elle !

En effet, cette affaire, qui aurait pu n’être qu’un simple fait divers parmi tant d’autres, est devenue une véritable légende, une source inépuisable d’inspiration artistique, l’objet de pièces de théâtre, de romans, de BD ’s, d’œuvres cinématographiques… Parfois même, la Bête est l’unique chose que les gens ont en tête lorsque l’on prononce le nom du « Gévaudan »…

Mais le Gévaudan, c’est bien plus que cela…

Alors, même si les paysages ont quelque peu changé depuis le XVIIIème siècle…

Les lieux mentionnés, eux, existent toujours !

Pourquoi donc ne pas partir, à votre tour, sur les traces ensanglantées de la Bête ?

Bete Gevaudan 2

Bete Gevaudan 2Les victimes

Quelques exemples triés sur le voletLa plus jeune ► Marie Pounhet (3 ans)

Lieu : Malavieillette (Lozère)

Date : 11 mars 1765

C’est en milieu d’après-midi, à 15h, que la très jeune Marie Pounhet, 3 ans, est retrouvée égorgée dans la cour de la maison de son père à Malavieillette, près de Fontans.

La plus proche de Mende ► Fillette Anonyme (12 ans)

Lieu : Saint-Martin du Born (Lozère) – à 7 km de Mende

Date : 28 décembre 1764

Ce jour-là, une fillette de 12 ans échappe aux crocs de la Bête, secourue par ses bœufs et son père.

La plus âgée ► Marguerite Oustallier (68 ans)

Lieu : Broussoles (Cantal)

Date : 4 juillet 1765

Alors qu’elle est en train de filer sa quenouille en gardant ses bœufs, Marguerite Oustallier est attaquée puis dévorée par la Bête à Broussoles, entre Lorcières (Cantal) et Chaulhac (Lozère).

La première victime officielle ► Jeanne Boulet (14 ans)

Lieu : Les Hubacs (Ardèche)

Date : 30 juin 1764

Le registre de la paroisse de Saint-Etienne-de-Lugdarès rapporte : « L’an 1764 et le premier juillet a été enterrée, Jeane Boulet sans sacremen ayant été tuée par la bête féroce, présans Joseph Vigier et Jean Reboul ». Il s’agit de la première victime officiellement recensée de la Bête du Gévaudan. Mais cette dernière aurait déjà attaqué, sans que l’attaque soit mortelle, quelques semaines auparavant, une jeune fille de 8 ans, près de Langogne.

La dernière victime ► Jeanne Bastide (19 ans)

Lieu : Lesbinières (Haute-Loire)

Date: 17 juin 1767

Le mercredi 17 juin 1767, vers cinq heures du soir, Jeanne Bastide est dévorée par la Bête à Lesbinières, près de Desges. En apprenant la nouvelle, le marquis d’Apcher, qui se trouve dans son domaine de Besque, à une quinzaine de kilomètres de Lesbinières, décide d’organiser une battue. Au matin du surlendemain, la dernière « Bête » est abattue, au nord du Mont Mouchet, dans la forêt de la Ténezère, au lieu-dit la Sogne d’Auvers. A partir de cette date, les attaques cessent définitivement.

La « Pucelle du Gévaudan » ► Marie-Jeanne Valet (19 ans)

Lieu : Paulhac-en-Margeride (Lozère)

Date : 11 août 1765

Le dimanche 11 août 1765, en fin de matinée, Marie-Jeanne Vallet, accompagnée de sa sœur Thérèse, se rendent à la métairie de Broussous. A deux cent pas du village de Paulhac, arrivées près de la confluence de la Desges et du ruisseau de Broussous, les deux jeunes femmes sont attaquées par la Bête. Lorsque cette dernière s’élance sur elles, Marie-Jeanne lui plante sa « baïonnette » (un simple bâton armé d’une lame), de toutes ses forces, dans le poitrail. Blessée, la Bête pousse un cri de douleur, se roule dans la rivière, puis s’enfuit. Cet acte héroïque vaut à Marie-Jeanne le surnom de «nouvelle Pucelle d’Orléans» : c’est ainsi que François Antoine l’appelle dans une lettre datée du 13 août 1765 et adressée à l’intendant d’Auvergne : Charles Bernard de Ballainvilliers.

Une Bête parmi tant d'autres ...

Quelques autres Bêtes qui ont sévis au XVII, XVIII et XIXè siècle. Bête de Cinglais (ou de Caen) : 1632 – 1633 → Une trentaine de victimes répertoriées.

. Bête du Gâtinais : 1652 – 1657

. Bête de l’Yveline : 1677 – 1683

. Bête de l’Orléanais : 1690 – 1692

. Bête de Benais (ou de Touraine) : 1693 – 1694 → Au moins 135 victimes répertoriées.

. Bête de l’Auxerrois (ou de Trucy) : 1731 – 1734 → 28 victimes répertoriées.

. Bête de Primarette : 1747 – 1752 → 7 victimes répertoriées (de 3 à 13 ans).

. Bête du Lyonnais : 1754 – 1756 → 34 victimes répertoriées (de 1 à 45 ans).

. Bête de Sarlat : 1766 → Une quinzaine de victimes répertoriées.

. Bête des Cévennes : 1809 – 1817 → 39 victimes répertoriées.

Représentation d'une "Bête" comme celle qui aurait pu représenter la Bête du Gévaudan.

Représentation d'une "Bête" comme celle qui aurait pu représenter la Bête du Gévaudan.Côté ludique

Ouvrages de référence :

- CHABROL Jean-Paul, La bête des Cévennes et la bête du Gévaudan en 50 questions, Editions Alcide, 2018.

- MAURICEAU Jean-Marc, La bête du Gévaudan: Mythes et réalités, Éditions Tallandier, pp.624, 2021

- MAURICEAU Jean-Marc, La Bête du Gévaudan, la fin de l’énigme ?, Editions Ouest France, 2015.

- MAURICEAU Jean-Marc, La Bête du Gévaudan, Larousse, Paris, 2008.

- MAURICEAU Jean-Marc & MADELINE Philippe, Repenser le sauvage grâce au retour du loup : les sciences humaines interpellées, Presses universitaires de Caen, coll. « Bibliothèque du Pôle rural » (no 2), 2010

- POURCHER Pierre (Abbé), Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu, Nîmes (éd. Lacour-Ollé), 2011

- SOULIER Bernard, Sur les traces de la bête du Gévaudan et de ses victimes, Editions du cygne, Paris, 2011.

Histoire(s) & Patrimoine

À découvrirPour ces Vacances, vous êtes plutôt ...

Le plein d’idées

pour votre séjour

A deux, en famille,

entre amis

Visites, activités,

hébergements, …